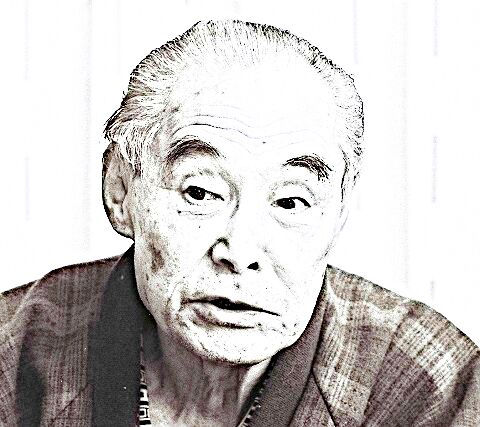

埴谷雄高

- yokando2

- 2023年12月19日

- 読了時間: 5分

『生命・宇宙・人類』(角川春樹事務所、1996年)には、「太陽」1992年6月号に掲載された立花隆と埴谷雄高の対談が掲載されている。インタヴュアーの立花隆が、埴谷雄高の人生およびその哲学について話を伺う形式がとられている。

埴谷雄高(1909-1997年)は、この対談後、1996年には未完の大作『死霊』の第九章を発表し、その翌年死んだ。享年87歳である。1909年、台湾の新竹で生まれ、1923年、東京に引っ越す。中学4年生の時に結核を患い、単独者、ニヒリストとなる。1928年日本大学予科に入学するも、シュティルナー、レーニン、マルクスに傾倒し、1930年に中退。その翌年、共産党に入党も、1932年に逮捕され、翌年、天皇制を認める上申書(実はその中身は宇宙論)を書いて出獄した。埴谷の考えに対しては賛否両論があって、彼の人間性に対する好悪がはっきりしている人物である。私は好きだし、立花隆は神のごとくに尊敬している。

『死霊』は埴谷雄高(1909-1997年)が若い頃独房の中で構想したものを、終戦の年から書き始め、晩年まで気の遠くなるような50年の歳月をかけて書き続けたものである。ゲーテが20代から死の直前まで書き継いだ『ファウスト』の運命に似ている。

『死霊』は、独房で得た埴谷雄高の哲学を小説にしたものである。ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』に触発され、自分の考えたことを皆に分かってもらうには小説の形がいいと考え、書いたものだという。プラトンが自分の哲学を表すのに対話形式を用いたのにどこか似ている。

埴谷雄高は、アナーキズムからマルクシズムへとのめり込み、投獄され、2年近くを独房の壁に向かって思索し、そこでカントの『純粋理性批判』と格闘し、そしてついに悟りを開き、若干23歳で哲学者となった。自分が自分であると言い切れない「自同律の不快」から出発し、夢には未出現の夢の方が出現の夢よりも圧倒的に多いことに触発され、完全な宇宙は虚体であることを悟ったのである。このことを人々に示し、人類の行き方を変えるんだと決め、『死霊』を書き始めた。

人類の行き方を変えるためには革命が必要だけれども、革命は「社会革命」だけではだめで、必ず「存在の革命」まで進まなければならない、それを人々に理解してもらうために『死霊』という形而上学小説を書いたが、それがなかなかうまくいかない、と埴谷雄高は生前言っている。そのため、50年という歳月がかかり、それでも全12章のうちの9章までがやっとで、結局、未完で終わってしまった。

2012年8月、私は『死霊』を読み終えた。埴谷雄高が「死霊」を書くきっかけとなったのには、二つの罪の意識があったようだ。

① 私は、数億という兄弟の精子を皆殺しにして唯一生き残った存在である

② 私は、生まれて後は他の生物を全て食い尽くして生き延びている

この二つの罪の意識は相当深く、この難問が解決しない限り子供は作らぬと決め、ついに奥さんがいながら子供を作ることはなかった。そして、毎夜みる無限に多彩な夢は、皆殺しにした兄弟たちが出演しているのだと考え、この兄弟たちを未出現の存在と位置付け、そこから広大な「虚体」の概念を作り上げた。

しかし、埴谷雄高の思考はそこでとどまらない。夜空の星を眺め、月と地球とアンドロメダと銀河の大きさを調べ、アンドロメダと銀河の間の距離が月と地球の間の距離よりも格段に短いことに気づく。そして、彼の思考は、生命のない「もの以前」にまで及び、今自分がいるこの宇宙の他に多くの未出現の宇宙の存在を確信し、重力のない、時空の存在しない、のっぺらぼうの宇宙にまで考察を深めていった。埴谷雄高の「死霊」が未完で終わるのは当然だったのだ。

扨、『生命・宇宙・人類』から、彼の言葉を拾っていくことにする。

“結核の最大の収穫はニヒリズムです。結核がどうしても死を考えさせるわけですね。その先は何か。少年時代は非常に簡単に結論を出してしまうんです、とにかく無です。何をしてもしょうがないじゃないかと思い・・・”

“問題は、アナーキズムにおける国家の死滅というものと共産主義による国家の死滅というものが、どの程度違うのか、あるいは同じかということだった。レーニンによると同じだというので(共産党に)入ったんです。しかし党員になってみると、党が国家の死滅をもたらすかどうか疑わしくなってきた”

“パスカルは「われわれは、われわれが生まれてきた根源も、やがて入りゆく窮極も見ることはできない」と言うけれども、刑務所で壁ばかり眺めていると、どうしてもその思考は根源と窮極を覗きたくなるんですね。生と存在の根源と窮極について、いろいろな妄想がでてくる”

“刑務所の中でもドイツ語をやっているうちにカントの『純粋理性批判』をいきなり読んだ。そして、「仮象の論理学」という名称でカントが警告した「自我の誤謬推理」、「宇宙の二律背反」、「神の存在証明の不可能性」がぼくには逆作用して、これだ、と思った。哲学では触れてはならぬ領域だけれど、文学なら「生と存在の革命」を一冊の本の中だけに封じこめられると思い込んだ。できる、と”

“いま書いている『死霊』の九章で、無限の中にいて存在すべき存在は何かということを「青服」が言ってくれるはずなんです。これはある意味で言うと利根川(進)さんの言うミューテーション(突然変異)の存在版といったようなものかもしれない”

“そのうち、刑務所から出るのがいやになった、もっと考えていたいのですね。うまく考えられなくても、考えるだけでいい・・・考えているのが一番面白い。無限の相の下ではいくら考えたって考え尽くせない。死ぬまで退屈しないでしょうね”

“ドストエフスキーは平凡人の中の天才を発見した人ですが、そればかりではなしに、そのチャンスとなるものを発見した。ひとつは夢、もうひとつは自殺です・・・自殺は価値がある、夢は価値があるというようなことは、事実の世界では通じなくとも、文学の世界では、使いよう次第で、驚くべき深さまでに達しますね”

“存在が意識を決定するのではなく、意識が存在を決定する、という「未知創出」の思索時代、そういう新しい存在論の時代に入りつつある・・・何かを考えることが、何かを存在させること、になった。カント的に、主体の考えるごとくに客体はあることになって、自然淘汰から人為淘汰の世界へ移りつつある”

“スティルネルの「創造的虚無」、「唯一者」は直観的なかたちでぼくを支えてくれたけど、そして「自同律の不快」はぼくの原理になったけど、それは複雑なものではありませんね。西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」、あれは日本人の思想ですよ。われわれにはわかるし、われわれの中にもそれがある”

“ぼくは、自分が生まれてきた意味をはっきりさせようとしているんです。ぼく自身の問題、一生の課題がここにある”

コメント